8月下旬、アイシンが北海道の自社テストコース、豊頃試験場で報道関係者向けの「電動化・知能化」技術試乗会を開催した。同社は、カーボンニュートラルという長期的かつグローバルな方向性に歩調を合わせ、3年ほど前から電動化と知能化を大きな柱として打ち出している。もちろんATやハイブリッドといった既存の技術ポートフォリオは堅持しつつ、電動化ラインナップを伸ばしていく姿勢だ。

明確なユーザーメリットを訴求する新技術

その中核となる技術領域は無論、多岐にわたる。安心安全や快適性の観点もあるが、PHEVでもBEVでも、走行中のエネルギー損失や回生効率によって航続距離を大きく左右するブレーキ技術は、ますます重きをなす。パワートレインについては、長期的にBEV化が進むことが前提でも、グローバル規模で様々な地域に最適な電動ユニットを提供するため、HEV・PHEVも含めたフルラインナップ化が必要という。

またパワートレインの電動化と並行して知能化、いわばナビゲーションシステム、パワー開閉ドア、アクティブリアステア等々、個別の先進技術を組み合わせたり、センシング情報や最適判断ロジックを絡めてはソフトウェア制御していく。かくして新しくストレスフリーな走行性能のみならず、新しい付加価値を創造し、信頼性をも担保するのだ。これら各領域のデバイスをセンシングやソフトウェアと繋げることで、ソフト主体というより、アクチュエーター制御が可能であることを起点に、付加価値を考えていくというのだ。

それこそが、アイシンがこれまでも経験的に培ってきた技術であり、従来知を希釈化させないでSDVという概念に近づいていくパスウェイでもある。統合的な制御を司る頭脳の出現は視野の遠くに見据えつつも、各部の筋肉そのものや、センシング情報を活用して反射神経を鍛えていくことが、そのままアプローチになるという発想だ。

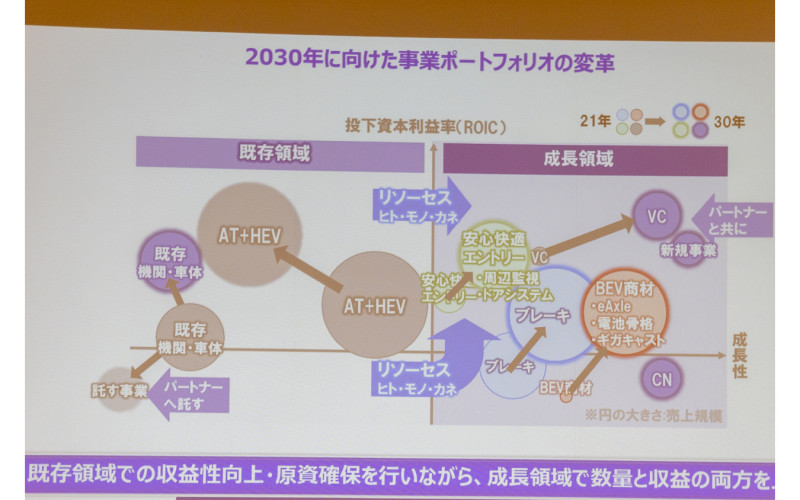

アイシンの、2030年に向けた事業ポートフォリオの変革

アイシンの、2030年に向けた事業ポートフォリオの変革この日、豊頃試験場で試乗車に実装されたそれぞれの技術は、すでに市販車に用いられているものもあったが、おもに2020年代後半に実用化されるであろう見通し目標の下に、開発されたものだ。いわばアイシンの中期タームにおける要素技術の一覧といえ、いずれも実効性が高く、ユーザーレベルにまではっきり感知できるであろうメリットが、練り込まれていることが印象的だった。

デザインに強烈インパクトを与えそうなドア開閉機構

試験路に場所を移して、まず目にしたのはボデーシステムのプレゼン。ベース車両はレクサス『RX』で、前後ドアを上下それぞれのリンクアーム、つまりドア1枚あたり2本のリンクアームで支持し、パワー開閉させつつ、両開きかつ大きな開口部を出現せしめるものだ。平たく言えば、観音開きのようだが前後ドアをパワースライドかつオート開閉させる一方で、閉めた時はBピラー上下に数カ所のフックを設けることにより、剛性確保と意匠上の外観はそのまま。既存のミニバンや商用車に見られるような、スライドレールをボディ外側に必要としない点も新しい。

ストレスフリーエントリー(パワースライドドア開閉システム)

ストレスフリーエントリー(パワースライドドア開閉システム)

「ストレスフリーエントリー」と呼ばれるこのパワースライドドア開閉システムは、Bピラーやボディの四隅に埋め込まれたセンサーやカメラを介して乗り手の動きやスマートフォンを測位・分析し、車に近づいたらあらかじめ開ける、または開けるタイミングをカスタマイズすることも可能だ。それこそセンシング情報のプログラム制御に他ならない。上下のリンクアームはドア内側のエルボーレスト内やサイドシル内に格納されるが、リアドアは前端部をフロントドア後端部より下に噛み込ませるため、動き出しまたは閉め込み時、僅かにチルトさせる必要がある。このチルト動作はローラーによるからくり、つまりメカトロニックで制御されており、きわめてよく練られている。

観音開きによる大開口部ドアは、デザインスタディではよく見るが、市販時には採用されづらい。しかし、より開閉スペースをとらないスライド式でBピラーレスの大型開口部を実現するこのシステムは、BEVらしい近未来的なラウンジコンセプトの室内や外観に、またとないソリューションといえる。OEMのデザイナーから大きな注目を集めるはずだ。

他方、ボデーシステムでもうひとつの注目は、車内置き去りを見張るシステムだ。カメラや赤外線ではなく、電波センサーによる検知像を、座標化されたマップの上に映し出すというデモ展示が行われた。電波はそもそも毛布やシートなど金属以外の素材なら透過するし、豊富な送受信機と高性能・高集積プロセッサによって分解能も広い。寝入ってしまった子供の呼吸による胸や背中の膨らみといった微弱な動作も捉えられるため、他の方式より検知が安定しているという。もちろん検知したセンシング情報は、車内外に発する警告メッセージのトリガーにすることもできる。置き去り事故は見守るべき側の“うっかり”が原因になりやすい現状、機能としての安定度が優先事項であることは間違いない。

制動と回生は電動化を経てより緻密に賢くコントロール可能に

続いて試したのは、アイシングループ内で制動関連のテクノロジーを手がけるアドヴィックスの、「なめらかブレーキ」および「将来ブレーキシステム」と目される電動ディスクブレーキだ。前者はすでに市販されている『センチュリー』に搭載された機能だが、実地で試すのは初だった。

なめらかブレーキの試乗

なめらかブレーキの試乗まずは機能を切った状態で50㎞/hからフットブレーキで停止するが、超高級車ならではの重量級ボディゆえ、前後方向に運動エネルギーをキレイに収めるだけでも難しい。通常の車の制動感覚で注意を払っても、どうしても“カックンブレーキ”気味になる。ところがなめらかブレーキをONにすると、前後の制動力配分をソフトウェアが差配し、ペダル踏力は一定のままでも完全停止する直前、リア側の制動力をわずかに強めてフロント側を少し抜いてくれる。すると車体の前のめり姿勢が抑制され、乗員の身体が前方に投げ出される力が相殺された。前後に按分される制動力総量は変わらないため、制動距離自体はドライバーの操作通り、機能オフの時と変わりないという。確かにセンチュリーのようなショーファードリブンの超高級車に有効な機構だが、『JPN TAXI(ジャパンタクシー)』のように、より多様なドライバーや乗客が利用する車種にも搭載されるようになれば、モビリティ体験の質が広く向上するはずだ。

続いては後者、アドヴィックスが2030年代初頭に市販車搭載を目指す、将来ブレーキシステムを備えたレクサス RX実験車両に試乗した。通常のブレーキなら前後車軸とも油圧式でブレーキディスクに圧力を加えるところを、後車軸側のみ電動シリンダーで動かす方式だ。前後それぞれの制動圧を独立制御でき、リア側は高精度のバイワイヤ・ブレーキで、前後を繋ぐ配線はあるが配管はない。油圧を排して電動化するメリットは、ドライバーにとっては従来比で7%の制動距離を短縮できること。電動車であれば回生協調もより細かに制御できるため、電費や航続走行距離の向上にも繋がる。また従来的な油圧配管やブレーキフルード自体が省けるため、各輪で分離ユニットとして設計・組立が可能で、環境負担も低減される。とくに設計面では、前車軸に用いれば配管の不在により、ノーズやフードを低く、足元スペースを広く、空力や車内居住性の自由度も高まる。

いざ50~70㎞/hの一定速度から、弱めにも強めにも制動感を試してみたが、リアが電動ゆえの違和感はまったくない。むしろ応答性が素早い分、初期制動や微低速域でのタッチが向上して、扱いやすいと感じられたほどだ。速度領域ごとにプログラム連動させて、前後の制動配分を動的に変えることも可能で、BEVのような重量級の車体の姿勢変化をコントロールするのに有用なツールといえそうだ。

左から:従来品ブレーキ、サステナファウンデーションブレーキ(ディスクブレーキ)、将来ブレーキシステム(電動ディスクブレーキ)

左から:従来品ブレーキ、サステナファウンデーションブレーキ(ディスクブレーキ)、将来ブレーキシステム(電動ディスクブレーキ)それでも今回の試乗車両で、前車軸のみ従来通りの油圧によるマスターシリンダーを組み合わせる理由は、油圧式ブレーキの長年培われた信頼性の高さと、そこに由来する顧客側の安心感ゆえ。純粋に電気による伝達回路なので、顧客の納得できるフェイルセーフ構築が電動ディスクブレーキの普及のカギと、担当エンジニアは述べる。

もうひとつブレーキで重要な進化は、SUVやBEVが普及して大径化したホイールのスポークの隙間から、見えやすくなったブレーキシリンダーを従来的な鋳鉄から再生起源のアルミ鋳物製とすることで、質感や審美性を向上させたことだ。フローティングタイプのブレーキシリンダーでも、塗装はワンコート・ワンベイクで意匠性を確保できる見込みが立っており、アルミの使用は一般に生産CO2を上げるものの、再生起源のものを調達することで逆に下げられるそうだ。

電費とハンドリングを同時に向上、知能化された空力デバイス

この日、日本の交通事情でもっとも高い速度制限、120㎞/h相当の領域で試した技術は唯一、空力デバイスだった。試乗車両は『RAV4』で、車速が70㎞/hを閾値に、グリルシャッターが閉じ、下方向にせり出して前輪の前側を覆う「可動スパッツ」と、ボディ左右に同じくせり出す「可動ステップ」、リアに向かって伸びるリアスポイラーとディフューザー、さらに元より車体サーフェスに馴染んだフラッシュ・ドアハンドルが備わっている。逆にいえば、70㎞/hの速度域ではそれらのデバイスは引っ込んでいる。空気抵抗に転がり抵抗、加速抵抗に勾配抵抗など、速度の2乗で増すあらゆる物理的抵抗と高速走行時の車体は闘っているが、「出したい時に電費をとりに行く」のが、今の傾向だと担当エンジニアは述べる。つまり車速に応じた制御で、アクチュエーターによって空力デバイスを必要な時だけせり出すようにするという考え方だ。

空力デバイス

空力デバイスRAV4で正味、+4%ほど電費を向上させるというこれら空力デバイスの効果は、明らかに高速走行中にスタビリティを増し、吸いつくような手応えとして感じられた。車線変更時のロールに抑えが効いて収束が速いし、お釣りめいた動きがない。そもそも70㎞/h以上でのハンドリングが、前車軸を中心に回る感覚から後車軸寄りのフィールとなる。リア側のデバイスがせり出している間の全長はやや延びるそうだが、ダウンフォースを増大させるのではなく、ボディ後端の空気の流れを整理することを目的としている。

ちなみにグリルシャッターは、従来は奥まった位置に搭載され開閉いずれのポジションでも、隠すようにマウントされていたものだが、今回のデモではハニカムパターンとしてオープン時には、巧みにポリッシュした“点々”を残すことで、意匠性をも向上させている。アクチュエーターを介して知能化制御することで、従来以上に実のある技術としているのだ。

極小から極大まで車軸の電動化に現実的な解

電動化を進める上でコアとなるのはeアクスルへの取組み。今回の技術説明会でアイシンは、第3世代のeアクスルとして日産『サクラ』、つまり軽自動車に搭載可能なそれを提案すると同時に、北米市場でのラージ~フルサイズSUV向けのPHEVパワートレインを用意した。

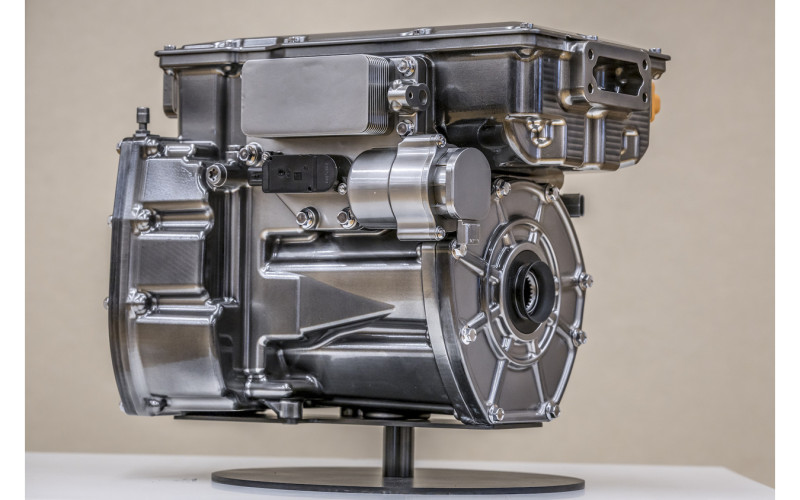

第3世代 X in 1

第3世代 X in 1前者で驚かされるのは、その体積の小ささ。『bz4x』などに搭載されたeアクスルを第1世代として、今回のデモ機は第3世代とのことだが、現行サクラに比して−60%、たった40%の体積で号口同等の性能を確保したという。駆動モーター、ギア、インバーターの3点に加え、車載充電器やDC/DCコンバーター、ACインバーター、ジャンクションボックスとECU、サーマルマネージャーデバイスまで、どんな要素でもって「X in 1」とするかは、顧客たるOEM側の設計思想や土壌にもよるが、占有スぺ―スにして従来品の40%、質量にして−60%、熱損失も−50%である以上、車両レイアウトそのものを自由にすると、担当エンジニアは胸を張る。平たくいえば、以前ならありえなかったスペース性や設計の自由度で、荷室や居住性、空力など、車型そのものを変えることすら可能なのだ。

その分、小型の駆動モーターは最大2万rpmを優に超える高回転型だが、動的性能面で過不足や際立った弱点は見当たらなかった。エアコンのようなデバイスも含め、ベースも周辺部も小さくコンパクト化できるところに、アイシンは価値を込めている。小型化パッケージ化技術により、スペース効率と熱エネルギー効率を最適化せしめ、これだけ小さな電動パワーユニットを創り出す方向性は、モジュール性とスケールメリットを優先させる海外製の電動ユニットの考え方と、大きく一線を画すところであり、転じて強みとなる可能性を秘めている。高回転型モーターながらも走行中に際立った高周波ノイズも感じられず、軽自動車の自主規制に合わせて出力は47kW(約64ps)としているが、それは抑えたアウトプットであり、その気になれば欧州Aセグはおろか、BセグやCセグを過不足なく駆動できる出力特性は確保されているのだ。

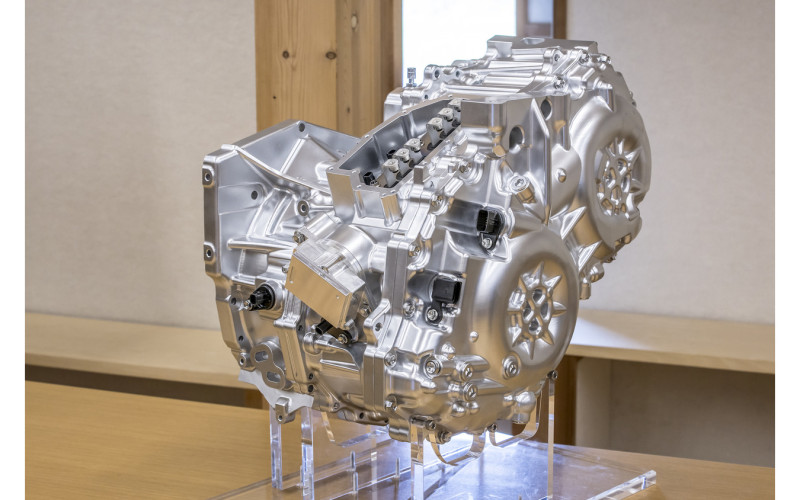

他方で後者、大型乗用車向けパワートレインは、新たな2モーターシステムで大型FFのSUVなどに対応する第3のPHEV/HEVパワートレイン。ミディアムラージからフルサイズのPHEV/HEVの需要が高まる見込みの下、既存のスモールミディアムFF、ラージプレミアムFR向けの電動化ユニットと並び、北米市場でトレーラー牽引などヘビーデューティをこなしつつ長距離を走破する用途に応じ、通常走行で100㎞走行辺り2~3kmの燃費とロングレンジを実現するような解だ。既存のシリーズもしくはシリーズ・パラレル式の燃費の良さを、スプリットもしくはシリーズ・スプリット式の電費の良さと組み合わせ、電動オイルポンプや可変バルブタイミングで培ったアクチュエーター制御技術を、駆動ギアの完全な切り離しとエンゲージの切り替えに用いるという発想だ。駆動系のケーシングに小さなモジュールを追加することで、費用対効果の高いシステムとしている。結果的に、従来型のTHSに対し電費で+2%、競合より燃費で+3%のアドバンテージを稼ぎ出しているそうだ。

PHEV/HEV用 2モーターシステム

PHEV/HEV用 2モーターシステム実際にデモ機が組み込まれた試験車両は、パワートレインや本来のバッテリー容量に対してひと周り以上小さなレクサス RXで、重量バランスは極端だったが、電気モーター駆動を優先するロジックと、力強い協調加速、回生減速への素早い切り替え、アクセルオフ時のごくスムーズなコースティングは確かに感じられた。駆動力を伝えるギア同士が噛み合わさる瞬間のトルク変動を滑らか化するため、レイテンシーをあえて細かく挟み込む制御によって成り立っているという。軸側で4000Nmは出ているという力強いトルクを、甘やかに滑らかに出させしめる制御は、北米市場で求められるフィールを、的確に突いているといえた。

第3世代 X in 1(eアクスル)の試乗

第3世代 X in 1(eアクスル)の試乗車両統合制御の行き着く先に見え始めた、レベル4以上の未来

今回に試乗で驚きを禁じ得なかった技術が、アイシンの考える車両統合制御だ。SDVというキーワードに引っ張られ、ビークルダイナミクスをソフトウェア化して付加価値を高める動きはあるが、アイシンは信頼性の高い既存デバイスをよりよく組み合わせることによって、電費や快適性、安全性を向上させていくという。具体的にはセンシング情報やナビなどの地図情報、AIデータ解析を横串として組み合わせて、道路状況やシーンに応じて各デバイスを制御し、走行に役立てるというのだ。

そうした車両統合制御を搭載したレクサス『RZ』を試乗車に、テストコース内の準・山岳路といえる周回路を走ったが、そもそもの仕組みにもアウトプットにも、知能化のメリットが色濃く反映されていた。ひとまず峠道を一定速度で走れば、センシング情報を元に地図上にアクティブデータによる高精度地図が作られる。センシング情報にはコーナーや坂路ごとの4輪各輪の荷重などが記され、それらがクラウド経由でマッピングされる。つまり本来は他車からのセンシングで集められた値を元に、コーナーの曲率や傾斜などを先読みして、次に通る車は初めて通過するセクションでも、最大限の回生効率や安心が得られるというのだ。

車両統合制御の試乗

車両統合制御の試乗試乗ではまず試験的に約50km/hで「センシング周回」し、路面や各輪の荷重などアクティブ情報をマッピングする。すると次周で、ややぺースを上げて走っていても、見通しが悪くてついブレーキを強く踏みがちになるコーナーあるいは下り坂手前で、車がペダルオフ時の回生減速ブレーキを自動的に強めてくれるのだ。この制御が無ければキツいコーナーの進入でブレーキングによる減速を遅らせ過ぎて、本来は回生できるはずだった物理的エネルギーを熱発散させてしまうところである。

このセミアクティブといえるインテリジェンス情報に基づく先回りロジック、ドライバーの作り出す挙動を自然と効率化する制御の先に、自動運転やそのソフトウェア化への入口を認めないわけにいかないだろう。今のところ統合制御や総合判断を下すのは“頭脳”ではなく、各領域の“筋肉”と“反射神経”だけでこなしていると担当エンジニアは解説する。それでも、従来的な知見やノウハウを、無理なく中期的な未来に繋げられている事実に、アイシンの底力あるいは見識を見る思いがする。

かくもレベルの高いビジョンを示す要素技術の数々を、センスよく組み合わせる見識、そして多大な走り込みによってプロダクトとして調和させる努力が、OEM側には求められるのだろう。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。

![締め切り迫る! あなたの[推し軽]に票を入れませんか!? [ベストカー クルマ総選挙 軽自動車編]を開催中!!](/uploads/images/20240910/b5314670cd341a8c72.png)

![東風ホンダでも希望退職、中国市場でEV出遅れ大苦戦[新聞ウォッチ]](/uploads/images/20240910/d3e5d2252a67e1c16c.jpg)